設計不是風格,而是一層層走進人的日常

從生活出發,Collab 17 Kuang × Wendy 用設計陪伴屋主看見自己,也在每一次關係裡,走出屬於設計的節奏

一齊一七 Collab 17 主理人 Wendy(左)、Kuang (右)

對 Kuang 和 Wendy 來說,設計從來不是單向的創作,而是一次次關係的建立。與屋主、與空間、也與每一位同行的夥伴。他們認為,真正好的設計,不是要留下設計師的痕跡,而是要讓使用者真正活在其中 —— 也正是他們與山恩合作時,感受到特別自然又深刻的原因。

第一次與山恩合作,是在新竹的冰淇淋店 Cremia。那是一個極具挑戰的案子,時間緊、預算有限,但設計上又有很多細節不想妥協。「那時候真的很急,很多人可能會直接說『做不到』,但山恩不是,會一直丟方法、一起找路。」Wendy 回憶。而 Kuang 也提到:「你們真的會陪設計師一起解題,而不只是交付材料。」這樣的信任與理解,更像是多了一位站在一起思考的夥伴。

對 Collab 17 而言,設計不是從風格開始,而是從「核心價值」出發。

Wendy 回憶與 Airbnb 總部合作時,首先談的不是平面配置或材質選擇,而是「Belonging(歸屬感)」。這樣的思維也延續到每一次與屋主的對話中,從日常習慣與生活節奏出發,陪伴屋主摸索出真正適合的空間狀態。

「我們習慣從不同尺度切入設計,像 Eliel Saarinen 所說:建築從城市的脈絡出發,室內回應建築的結構與邏輯,家具則貼近人的使用情境。這樣由外而內、由大至小的路徑,讓每一層設計都能彼此呼應,最終回到人與生活本身。」—— Collab 17

一齊一七 Collab 17 工作室內部 / Photo Credit: 一齊一七 Collab 17

也正因為他們如此看待設計,每一次合作在他們眼中,從來不是快速完成的任務,而是一段需要理解與默契的旅程。他們重視過程,願意花時間釐清每個細節背後的本質,讓設計真正回到人的生活核心。這樣的理念,也體現在「Collab 17」 —— 是一間實驗室,讓每個人都能自在探索,更象徵合作與同行。

一齊一七 Collab 17 工作室內部 / Photo Credit: 一齊一七 Collab 17

Kuang 和 Wendy 對設計的理解,來自生活與旅行的累積。旅途中,他們深受 Peter Zumthor 設計的 Kolumba Museum 感動——這座建在廢墟上的美術館,將新建築與舊教堂遺跡融合,光線穿透石材,營造出靜謐而神聖的氛圍;在 David Chipperfield 的作品中,他們看見新舊結構如何以幾近無聲的方式對話,也從中體會到,設計不只是形式,更是一種與時間、感知的連結。

這份感受,也延續到他們位於民生社區的工作室——一間老屋改造而成的空間,不過度敲打拆除,理解老屋的狀態,透過材質的選擇與詮釋,回應建築過去與當下。

一齊一七 Collab 17 工作室內部 / Photo Credit: 一齊一七 Collab 17

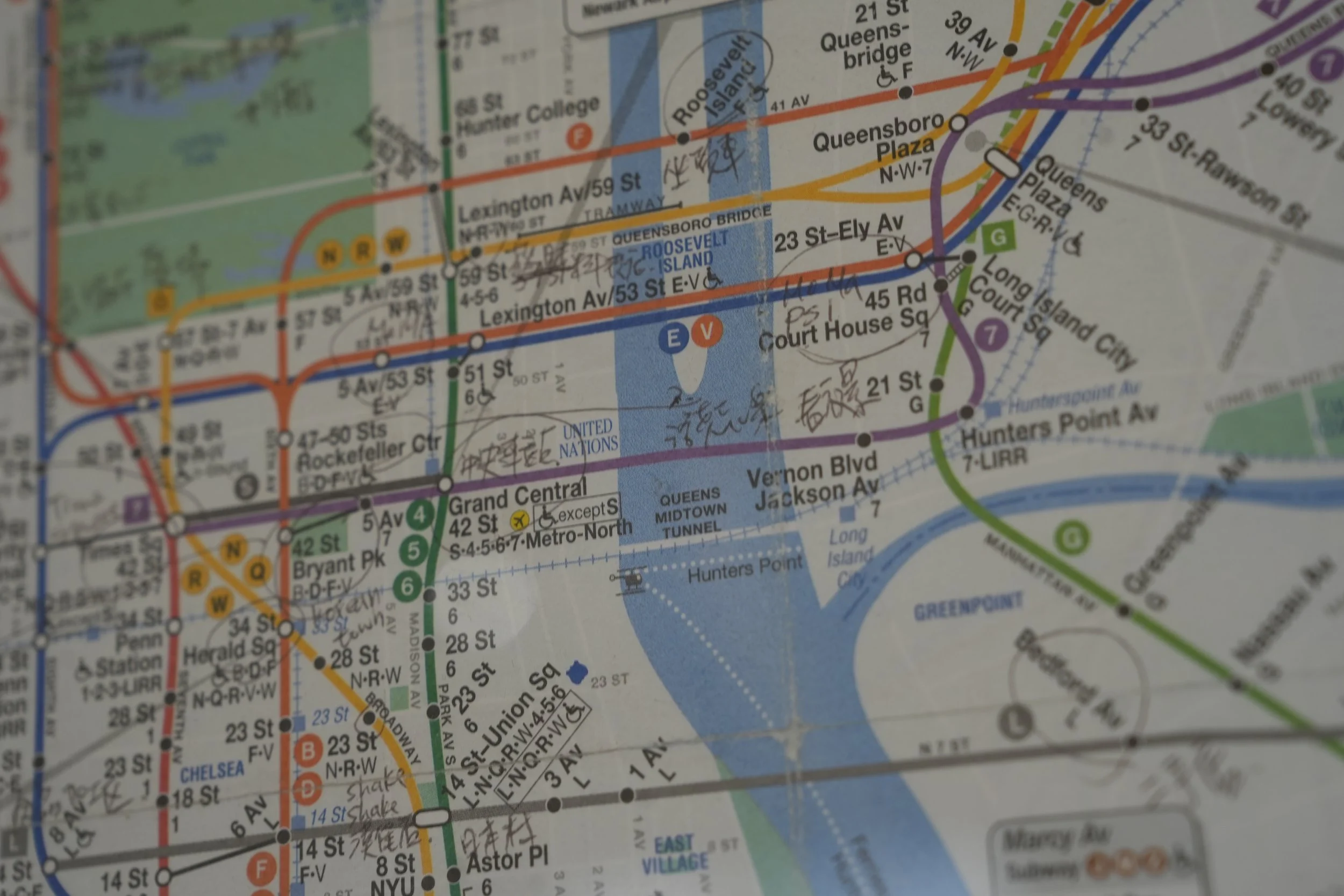

走進 Collab 17 的工作室,牆角那張密密麻麻寫滿字的地圖,被細心表框,像是將過往旅行的回憶與足跡一筆筆珍藏;一面特殊漆的牆面上,是女兒親手畫下的小兔子輕輕躍動著,彷彿輕輕地訴說:這裡不只是工作的地方,更是生活的所在。

工作室內部充滿了女兒的塗鴉(左)和旅行地圖(右)紀錄著日常的點點滴滴

午後斜陽灑進屋內,空間裡的每一個轉角都藏著故事。那些不完美卻真實的細節,悄悄訴說著生活的模樣。層架上的 3D 列印小物——有工具掛勾、有建築模型、有小船——靜靜地陳列在各個角落,像是正在進行中的思考痕跡,也是一種對日常靈感不斷探索與捕捉的方式。

工作室中充滿親手製作的 3D 列印小物,每個角落都展現屬於 Collab 17 巧思

「好的空間就像水,會自然引導你移動,不需費力思考。」Wendy 說。他們相信設計不是定義風格,而是找到屬於個人的節奏。如同 Collab 17 的設計哲學:空間從不獨立存在,它總在更大的脈絡中,與人、環境、城市,一起呼吸,一起變化,把日常,靜靜走成風景。